Pour un monde sans morale

Cette introduction à la critique des mœurs contribue à une nécessaire anthropologie révolutionnaire. Le mouvement communiste a une dimension à la fois classiste et humaine. Il repose sur le rôle central des prolétaires ouvriers sans être un ouvriérisme et va vers une communauté humaine sans être un humanisme. Pour l'heure, le réformisme vit de la séparation en additionnant des revendications dans des sphères parallèles sans jamais les remettre elles-mêmes en cause. L'une des preuves de la puissance d'un mouvement communiste serait sa capacité à reconnaître, puis à dépasser en pratique le décalage, voire la contradiction, entre ses deux dimensions, de classe et communautaire.

C'est ce décalage et cette contradiction qui s'épanouissent dans les ambiguïtés de la vie affective et qui rendent plus délicate que d'autres la critique des mœurs.

Ce qui suit n'est pas un texte sur la "sexualité" - produit culturel historique au même titre que l'économie et que le travail. La "sexualité" est née avec eux comme sphère spécialisée de l'activité humaine, parachevée et théorisée ("découverte") sous le capitalisme du XIXème siècle, banalisée par lui au XXème et dépassable un jour dans une totalité de vie communiste.

Pour les mêmes raisons, on ne lira pas non plus ici une "critique de la vie quotidienne". Cette dernière n'exprime que l'espace social exclu par le travail et en concurrence avec lui. Les "mœurs" englobent au contraire l'ensemble des rapports humains sous leurs aspects affectifs. Elles ne sont pas étrangères à la production matérielle (par exemple, la morale bourgeoise de la famille est indissociable de l'éthique du travail).

Le capitalisme résumant à sa façon le passé humain qui l'a produit, il n'y a pas de critique révolutionnaire sans critique des mœurs et des modes de vie antérieurs au capitalisme et tels qu'ils ont été intégrés par lui.

L'AMOUR, LEXTASE, LE CRIME

L'amour

Si l'on en croit les Manuscrits de 1844, le "rapport le plus naturel de l'homme avec l'homme, est le rapport de l'homme avec la femme". Cette formule est compréhensible et utilisable pour autant qu'on n'oublie pas que l'histoire des hommes est celle de leur émancipation de la nature par la création de la sphère économique. L'idée de l'homme comme anti-nature, comme totalement extérieur à la nature est certes une aberration. La nature de l'homme est à la fois un pur donné biologique (nous sommes des primates) et son activité d'homme modifiant en lui-même et hors de lui le pur donné naturel.

Étant l'une d'elles, l'homme n'est pas extérieur aux conditions naturelles. Mais il veut les connaître et il a commencé de jouer avec elles. On peut discuter des mécanismes qui ont abouti à cela (dans quelle mesure cette démarche a résulté des difficultés de la survie, particulièrement dans les régions tempérées, etc ?) mais ce qui est certain c'est qu'en transformant son environnement, pour être à son tour transformé par lui, l'homme s'est placé dans une position qui le distingue radicalement

des autres états connus de la matière. Débarrassée de tous présupposés métaphysiques, cette capacité de jouer, dans une certaine mesure, avec les lois de la matière,' c'est très précisément la liberté humaine. Cette Liberté, dont les hommes ont été dépossédés au fur et à mesure qu'il la produisaient, puisque c'est elle qui a nourri l'économie hommes ont été dépossédés au fur et à mesure qu'ils la produisaient, puisque c'est elle qui a nourri l'économie, il s'agit de la reconquérir sans - s'illusionner sur ce queue est : ni liberté des désirs déferlant sans rencontrer d'obstacles, ni liberté de se soumettre aux commandements (qui les déchiffrerait ?) de la Mère Nature. Il s'agit aussi de donner toute son extension à la liberté de jouer avec les lois de la matière : elle est aussi bien celle de détourner un cours d'eau que celle d'user à des fins sexuelles d'un orifice qui n'avait pas été naturellement "prévu" pour cet usage. Il s'agit enfin de voir que ' le risque seul garantit la liberté.

C'est parce qu'elle doit laisser tout son champ d'extension à la liberté humaine que la critique des mœurs ne peut ériger en signe de leur misère telle pratique plutôt

que telle autre. On lit parfois que dans le monde moderne, la liberté des mœurs ne recouvre qu'une activité masturbatoire (seul ou à deux ou plus). S'arrêter à cette donnée de fait, c'est se méprendre sur l'essence de la misère sexuelle. Est-il nécessaire d'insister longuement sur cette évidence : il est des branlettes solitaires infiniment moins misérables que bien des étreintes ? La lecture d'un bon roman d'aventure peut être beaucoup plus passionnante que des voyages organisés. Ce qui est misérable, c'est de vivre dans un monde où il n'y a plus d'aventure que dans les livres. Les rêveries, éventuellement suivies d'effet, que tel être suscite en nous, ne sont pas dégoûtantes. Ce qui l'est ce sont les conditions qu'il faut réunir pour qu'il soit possible de le rencontrer. Quand nous lisons dans une petite annonce qu'un barbu invite la vieille dame et son chien qui habitent à l'étage au-dessus à venir se livrer à des galipettes avec lui, ce n'est ni la barbe, ni la vieillesse, ni la zoophilie qui nous dégoûtent. Ce qui est répugnant, c'est que le désir du barbu devienne un argument de vente pour une marchandise idéologique particulièrement nauséabonde, c'est que le barbu passe une annonce dans Libération.

Lorsque, seul dans une pièce, on rédige un texte théorique, dans la mesure où ce texte donne une prise sur la réalité sociale, on est moins isolé des hommes que dans le métro ou au travail. L'essence de la misère sexuelle ne réside pas dans telle activité plutôt que dans telle autre - même si la prédominance de l'une d'entre elles peut être symptomatique - elle tient au fait qu'à dix, à deux ou tout seul, l'individu est irrémédiablement séparé des autres par les rapports de concurrence, par la fatigue et par l'ennui. Fatigue du travail, ennui des rôles. Ennui de la sexualité comme activité séparée.

La misère sexuelle, c'est d'abord la contrainte sociale (contrainte du travail salarié et son cortège de misères psychologiques et physiologiques, contrainte des codes sociaux) s'exerçant sur une sphère présentée par la culture dominante et sa version contestataire comme l'une des dernières régions du monde où l'aventure est encore possible. La misère sexuelle, c'est aussi un désarroi profond des hommes (dans la mesure où la civilisation capitaliste et judéo-chrétienne s'est imposée à eux) devant ce que l'Occident a fat de la sexualité.

Le christianisme a repris au stoïcisme (dominant dans l'empire romain) l'idée double que : 1) le sexe est à la base des plaisirs, 2) on peut et on doit donc le contrôler. L'Orient, lui, par une affirmation ouverte de la sexualité (et pas seulement dans l'art de la chambre à coucher), tend vers un pansexualisme où la sexualité doit bien sûr être maîtrisée, mais au même titre que le reste : on ne la privilégie pas. L'Occident ne brime pas la sexualité en l'oubliant mais en ne pensant qu'à elle. E sexualise tout. Le plus grave, ce n'est pas que le judéo-christianisme ait réprimé le sexe, mais qu'il ait été obnubilé par lui, non pas qu'il l'ait refoulé, mais qu'il l'ait organisé. L'Occident fait de la sexualité la vérité cachée de la conscience normale, mais aussi de la folie (hystérie). Au moment où la morale entre en crise, Freud découvre dans la sexualité le grand secret du monde et de toute civilisation.

La misère sexuelle, c'est un jeu de balance entre deux ordres moraux, l'ordre traditionnel et l'ordre moderne qui cohabitent plus ou moins dans les cerveaux et dans les glandes de nos contemporains : d'un côté, l'on souffre des contraintes de la morale et du travail qui empêchent d'atteindre à l'idéal historique d'épanouissement sexuel et amoureux, de l'autre, plus on se libère de ces contraintes (imaginairement en tout cas) plus cet idéal apparaît insatisfaisant et vide.

Il ne faut pas prendre une tendance et sa mise en spectacle pour la totalité : si notre époque est celle d'une relative libéralisation des mœurs, l'ordre moral traditionnel n'a pas disparu. Essayez seulement d'être "pédophile" à visage découvert. L'ordre traditionnel fonctionne et fonctionnera encore longtemps pour une bonne partie des populations des pays industrialisés. Dans une grande partie du monde, il est encore dominant et offensif : Islam, pays de l'Est. En France même, ses représentants, curés de Rome ou de Moscou, sont loin d'être inactifs. Le poids de souffrances que représentent leurs méfaits pèse encore assez pour qu'on ne vienne pas nous interdire de les dénoncer au nom du fait que c'est le capital qui sape les bases de l'ordre moral traditionnel. Toute révolte contre cet ordre ne va pas nécessairement dans le sens d'un néoréformisme, la révolte peut aussi bien être le cri de la créature opprimée qui contient en germe l'infinie variété des pratiques sexuelles et sensuelles possibles, réprimées depuis des millénaires par les sociétés oppressives.

On aura compris que nous ne sommes pas contre les "perversions". Nous ne sommes pas même opposés à la monogamie hétérosexuelle à vie. Cependant, quand des littérateurs ou des artistes (les surréalistes par exemple) prétendent nous imposer l'amour fou comme le summum du désirable, il nous faut bien constater qu'ils reprennent à leur compte le grand mythe réducteur de l'Occident moderne. Ce mythe est destiné à fournir un supplément d'âme aux couples, atomes isolés qui constituent le meilleur fondement de l'économie capitaliste. Parmi les richesses qu'une humanité débarrassée du capital ferait prospérer figurent les innombrables variations d'une sexualité et d'une sensualité perverses et polymorphes. C'est seulement lorsque ces pratiques pourront fleurir que l'"amour" tel qu'André Breton et Harlequin le chantent apparaîtra pour ce qu'il est : une construction culturelle transitoire.

L'ordre moral traditionnel est oppressif et comme tel mérite d'être critiqué et combattu. Mais s'il est entré en crise, ce n'est pas parce que nos contemporains auraient plus le goût de la liberté que nos aïeux, c'est parce que la morale bourgeoise révèle son inadaptation aux conditions modernes de production et de circulation des marchandises.

La morale bourgeoise formée dans toute son ampleur au XIXème siècle et transmise par le canal religieux ou par celui de l'école laïque, est née d'un besoin de relais idéologiques à la domination du capitalisme industriel, à une époque où le capital ne dominait pas encore totalement. Morale sexuelle, familiale, du travail, allaient de pair. Le capital s'appuyait sur des valeurs bourgeoises et petites-bourgeoises : la propriété fruit du travail et de l'épargne, le travail pénible mais nécessaire, la vie de famille. Dans la première moitié du XXème siècle, le capitalisme vient occuper tout l'espace social. Il se rend indispensable, inévitable : le salariat est la seule activité possible puisqu'il n'y en a pas d'autre. C'est ainsi que, alors même qu'il s'impose à tous, le salariat peut se présenter comme non-contrainte, garantie de liberté. Tout étant marchandisé, chaque élément de la morale devient caduc. On accède à la propriété avant d'avoir épargné, grâce au crédit. On travaille parce que c'est pratique, non par devoir. La famille large cède la place à la famille nucléaire, elle-même bouleversée par les contraintes de l'argent et du travail. L'école, les médias disputent aux parents l'autorité, l'influence, l'éducation. Tout ce qu'annonçait le Manifeste Communiste est réalisé par le capitalisme. Avec la fin des lieux de vie populaire (cafés ... ) remplacés par des lieux de consommation marchande (boites, centres commerciaux) qui n'en ont pas la qualité affective, on en vient à demander trop à la famille, au moment où elle a moins que jamais à offrir.

Sous la crise de la morale bourgeoise, il y a plus profondément, une crise de la moralité (comme on dit la socialité) capitaliste. Il y a une difficulté à fixer des "mœurs", à trouver des modes de relations entre les êtres, des comportements, qui dépasse la faillite de la morale bourgeoise. Quelle moralité le capitalisme moderne apporte-t-il aux hommes ? La soumission de tous et de tout, son omniprésence rendent théoriquement superflus les relais antérieurs. Heureusement, cela ne marche pas. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de société capitaliste pure, intégralement, uniquement capitaliste. D'une part, le capital ne crée rien à partir de rien, il transforme des êtres et des rapports nés en dehors de lui (paysans venus à la ville, petite-bourgeoisie déclassée, immigrés) et il reste toujours quelque chose de l'ancienne socialité, au moins sous forme de nostalgie. D'autre part, le fonctionnement même du capital n'est pas harmonieux : il ne tient pas les promesses du monde rêvé de la publicité, et suscite une réaction, un repli vers les valeurs traditionnelles pourtant globalement dépassées comme la famille. D'où ce phénomène : on continue à se marier, mais un mariage sur trois ou quatre se termine par un divorce. Enfin, obligé de diriger, de contraindre, de brimer ses salariés, le capital doit réintroduire en permanence les valeurs relais d'autorité et d'obéissance que son étape actuelle rend pourtant désuettes : d'où un emploi constant de l'idéologie ancienne à côté de l'idéologie moderne (participation ... ).

Notre époque est celle de la coexistence des morales. De la prolifération des codes, non de leur disparition. A la culpabilité (hantise de violer un tabou) se juxtapose l'angoisse (sentiment d'un manque de repères devant les "choix" à faire). A la névrose et à l'hystérie antérieures succèdent le narcissisme et la schizophrénie comme maladies historiques.

Ce qui régit le comportement de nos contemporains, c'est de moins en moins l'ensemble des commandements sans appel transmis par le pater familias ou le curé, mais bien plutôt une espèce de morale utilitariste de l'épanouissement individuel, servie par une fétichisation du corps et une psychologisation forcenée des relations humaines, dans laquelle la manie interprétative a remplacé le rite de la confession et de l'examen de conscience.

Sade était en avance sur son temps. Il annonçait simplement le nôtre : celui de la disparition de toute garantie morale avant que l'homme ne soit devenu lui même. L'ennui intolérable que finit plus ou moins vite par ressentir le lecteur du monotone catalogue du marquis, on le retrouve à la lecture de ces petites annonces où se répètent à l'infini les figures d'un plaisir sans communication. Le désir sadien vise la réification absolue de l'autre, pâte molle où imprimer ses fantasmes. Attitude mortifère : anéantir l'altérité, refuser de dépendre du désir de l'autre, c'est la répétition du même et la mort- Mais tandis que le héros sadien s'attache à rompre les freins sociaux, l'homme moderne, dans sa logique d'épanouissement individuel, est devenu à lui-même sa propre pâte à fantasmes. Il n'est pas emporté par son désir, il "réalise ses fantasmes". Ou plutôt, il cherche à les réaliser, comme on fait du jogging au lieu de courir pour le plaisir ou parce qu'on a besoin de se rendre rapidement quelque part. L'homme moderne ne se perd pas dans l'autre, il fait fonctionner et développe ses capacités de jouissance, son aptitude à l'orgasme. Dompteur mou de son propre corps, il lui dit : "Jouis !", "mieux que ça ! ", "cours ! ", "danse ! ", etc.

Pour l'homme moderne, l'obligation du travail est remplacée par celle du loisir réussi, la contrainte sexuelle par la difficulté d'affirmer une identité sexuelle. La culture narcissique va de pair avec le changement de fonction de la religion : au lieu d'évoquer une transcendance, elle devient un moyen de passage moins malaisé des moments de crise de la vie (adolescence, mariage, mort). La religion ne suffit d'ailleurs pas à aider les hommes à être modernes : il leur faut aussi faire appel à la famille ! "Une famille non pas sur-présente, comme au siècle dernier, mais sur-absente. Elle se définit non par l'éthique du travail. ou la contrainte sexuelle, mais par l'éthique de la survie et la promiscuité sexuelle." Ainsi parle un psychologue, C. Lasch (Le Monde, 12 avril 198 1).

Au sein de la crise de la moralité qui domine les sociétés occidentales, les hommes sont moins armés que jamais pour résoudre la "question sexuelle". Et c'est précisément le moment où elle est posée dans toute sa crudité, et où l'on a donc le plus de chances de s'apercevoir que cette "question" n'en est pas une.

L'homme moderne s'effare, il est d'autant plus perdu devant la marchandisation de toute vie qu'elle s'en prend à ce sexe qui fut brimé pendant 2000 ans et qui ne resurgit que pour se faire marchandise. On s'aperçoit alors que .l'exercice débridé des sens ("La Grande Bouffe") dans le monde de la marchandise, isole encore plus l'individu, de l'humanité, de ses partenaires et de lui-même. On retourne finalement au christianisme, car on aboutit à l'idée d'une sexualité aliénante et mortifière.

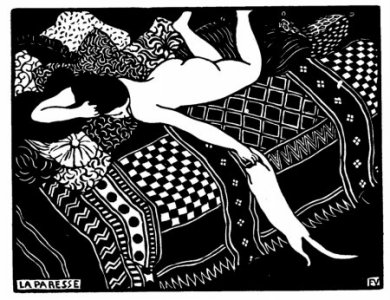

L'œuvre d'un George Bataille, par exemple, est révélatrice de cette évolution du monde occidental depuis le début du siècle. A rebours de l'histoire de la civilisation, Bataille part de la sexualité pour aboutir à la religion. De la fiction de l'Oeil (1928) à la fin de sa vie, il passe son existence à chercher l'implicite de l'Oeil. Sa trajectoire croise en route le mouvement révolutionnaire et s'en éloigne d'autant plus vite et facilement que ce mouvement disparaît presque complètement. Il aura néanmoins eu le temps, dans les dernières années de l'entre-guerres, de défendre des positions face à l'antifascisme et à la menace de guerre, qui tranchent souvent par leur lucidité sur le verbiage de la grande majorité de l'extrême gauche. C'est pourquoi son œuvre est ambiguë. On peut l'utiliser comme illustration des impasses religieuses où aboutit l'expérience limite de la sexualité débridée :

"Une maison close est ma véritable église, la seule assez inapaisante." (Le Coupable, publié en 1944, Oeuvres, V. p. 247)

Mais si, dans ce qui précède, comme dans la plus grande partie de son œuvre, il se borne à prendre le contre-pied des valeurs admises, à peaufiner une nouvelle version du satanisme, il lui est aussi arrivé d'écrire des phrases qui révèlent une intuition profonde d'aspects essentiels du communisme : "prendre la perversion et le crime non comme valeurs exclusives mais comme devant être intégrées dans la totalité humaine." (4 avril 1936, Oeuvres, 11, p. 273).

L'extase

A travers les constructions culturelles auxquelles elle a donné naissance (amour grec, amour courtois, systèmes de parenté, contrat bourgeois, etc.), la vie affective et sexuelle n'a cessé d'être objet d'enjeu, matrice de passions, zone de contact d'une autre sphère culturelle : le sacré. Dans la transe, dans l'extase, dans le sentiment de communion avec la nature, s'exprime sur un mode paroxystique l'aspiration à dépasser les limites de l'individu. Détournée vers le cosmos ou la divinité, cette aspiration à se fondre dans l'espèce a jusqu'aujourd'hui revêtu les guenilles prestigieuses du sacré. Les religions, et singulièrement les religions monothéistes, se sont employées à circonscrire le sacré et à lui assigner un rôle directeur tout en le plaçant à l'écart de la vie humaine- Au contraire des sociétés primitives dans lesquelles le sacré est inséparable de la vie quotidienne, les sociétés étatiques l'ont de plus en plus spécialisé. La civilisation capitaliste n'a pas liquidé le sacré, elle l'a refoulé et ses multiples résidus et ersatz continuent d'encombrer la vie sociale. Face à un monde où coexistent vieilleries religieuses et banalisation marchande, la critique communiste procède d'un double mouvement :elle doit tout à la fois désacraliser, c'est-à-dire dénicher les vieux tabous là où ils se sont réfugiés, 'et amorcer un dépassement du sacré, que le capitalisme n'a su que dégrader.

Donc, désacralisation des zones où se sont réfugiés les vieux gris-gris, comme par exemple le pubis. Contre l'adoration du pénis, contre son impérialisme conquérant, les féministes n'ont rien trouvé de mieux que de fétichiser le sexe des femmes, à grand renfort de pathos et de littérature, pour en faire le siège de leur différence, l'obscure repli où git leur être ! Le viol devient alors le crime des crimes, un attentat ontologique. Comme si infliger à une femme la pénétration d'un pénis par la violence était plus dégoûtant que de la forcer à l'esclavage salarial par la pression économique ! Mais il est vrai que dans le premier cas, le 'coupable est- facile à trouver : c'est un individu, alors que dans le second cas, c'est un rapport social. Il est plus facile d'exorciser sa peur en faisant du viol un blasphème, l'irruption dans le saint des saints. Comme si la manipulation publicitaire, les innombrables agressions physiques du travail ou la mise en carte par les organismes de contrôle social ne constituaient pas des violences intimes au moins aussi profondes qu'un coït imposé !

En dernier ressort, ce qui pousse le Somali à arracher le clitoris de sa femme et ce qui meut les féministes procède d'une même conception de l'individualité humaine comme pouvant être l'objet d'un rapport de propriété. Le Somali, convaincu que sa femme fait partie de son cheptel, croit de son devoir de la protéger du désir féminin, parasite dangereux à l'économie du troupeau. Mais, ce faisant, il raccourcit singulièrement et appauvrit son propre plaisir, son propre désir. Dans le clitoris de la femme, c'est le désir humain qui est symboliquement visé, tous sexes confondus. Cette femme mutilée, c'est de l'humanité qu'elle est amputée. La féministe qui clame que son corps lui appartient voudrait garder son désir pour elle mais, lorsqu'elle désire, elle entre dans une communauté où l'appropriation se dissout.

"Mon corps est à moi." Cette revendication prétend donner un contenu concret aux Droits de l'Homme de 1789. N'a-t-on pas répété qu'ils ne concernaient qu'un homme abstrait et ne profitaient en définitive qu'à l'individu bourgeois ! On dirait aujourd'hui : bourgeois, mâle, blanc, adulte. Le néoréformisme prétend corriger cette lacune en s'activant pour donner un contenu réel à cet "homme" jusque là abstrait. Les droits "réels" de l'homme "réel", en somme. Mais l'"homme réel" n'est autre que la femme, le Juif, le Corse, l'homosexuel, le Vietnamien, etc. "Mon corps est à moi" est dans le droit fil d'une révolution bourgeoise que l'on tente de compléter, de parfaire indéfiniment en invitant la démocratie à cesser d'être "formelle". On critique ici des effets au nom de leur cause !

L'exigence d'une propriété sur son corps individuel renouvelle la revendication bourgeoise du droit de propriété. Pour échapper à l'oppression séculaire des femmes traitées autrefois par leur mari (et aujourd'hui encore, sous d'autres formes) en objet de possession, le féminisme ne trouve rien de mieux que d'élargir le droit de propriété. Que la femme à son tour devienne propriétaire, ainsi elle sera protégée : chacun chez soi ! Revendication misérable, où se reflète l'obsession de-la "sécurité" que les médias et tous les partis s'efforcent de faire partager à nos contemporains. Revendication née devant un horizon bouché à l'intérieur duquel pour maîtriser quelque chose (ici, son corps) on ne peut imaginer d'autre moyen que l'appropriation privative. Notre corps est à ceux qui nous aiment, et ce non en vertu d'un "droit" juridiquement garanti, mais parce que, chair et émotion, nous ne vivons et bougeons qu'en fonction d'eux. Et, dans la mesure où nous savons et pouvons aimer l'espèce humaine, notre corps est à elle.

En même temps qu'elle désacralise, la critique communiste doit dénoncer l'utopie capitaliste d'un monde où l'on ne pourrait plus aimer à en mourir, où tout ayant été aplati, tout s'équivaudrait et tout s'échangerait. Faire du sport, baiser, travailler, dans le même temps quantifié, découpé comme un saucisson, le temps industriel. Les sexologues seraient là pour guérir toute défaillance de la libido, les psychothérapeutes pour éviter toute souffrance psychique et la police, soutenue par la chimie, pour prévenir tout débordement ; dans ce monde là, il n'existerait plus de sphère de l'activité humaine qui, pouvant être l'objet d'un enjeu remettant en cause toute la vie, donnerait un autre rythme au temps.

L'illusion anhistorique qui fonde les pratiques mystiques est dangereuse. De fait, ne nous importe de ces pratiques que ce qui, par définition, n'est pas vraiment d'elles : ce qui en est communicable. On ne sort pas de l'histoire mais l'histoire, celle de l'individu comme celle de l'espèce, n'est pas non plus le pur déroulement linéaire que le capitalisme s'applique à produire, et à faire croire qu'il produit. L'histoire comporte des apogées qui vont au-delà et en deçà du présent, des orgasmes qui sont une perte dans l'autre, dans la socialité et dans l'espèce.

"Le christianisme a substantialisé le sacré mais la nature du sacré ( ... ) est peut-être ce qui se produit de plus insaisissable entre les hommes, le sacré n'est qu'un moment privilégié d'unité communielle, moment de communication convulsive de ce qui ordinairement est étouffé." (G. Bataille, "Le sacré", Oeuvres)

Ce moment d'"unité communielle", on le retrouve aujourd'hui dans un concert, dans la panique qui s'empare d'une foule et, sous sa forme la plus dégradée, dans les grands élans patriotiques et autres sursauts de l'union sacrée : sa manipulation permet toutes les crapuleries. On peut présumer que dans la guerre moderne, à la différence de ce qui se passe dans les pays capitalistes arriérés comme l'Iran, seule une minorité participerait, le reste regarderait. Mais rien n'est sur, la manipulation du sacré a peut-être encore de beaux jours devant elle, car le sacré a été jusqu'aujourd'hui le seul temps fort offert à la manifestation de ce besoin irrépressible de l'homme : être ensemble.

Tout autant qu'à fournir une niche plus ou moins imaginaire à l'abri de la lutte des classes, les pratiques mystiques ont pu servir à cimenter des révoltes, comme le montrent par exemple le rôle de la transe taoïste dans la résistance au pouvoir central dans la Chine ancienne, le vaudou dans les soulèvements d'esclaves ou les prophétismes millénaristes. Si les quêtes mystiques contemporaines jouent un rôle contre-révolutionnaire, puisqu' elles ne sont qu'une des formes de repli sur soi de l'individu bourgeois, il n'en demeure pas moins que la banalisation marchande de tous les aspects de la vie tend à vider l'existence de son contenu passionnel. Le monde dans lequel nous vivons ne nous propose à aimer qu'un ramassis d'insuffisances individuelles. Comparé aux sociétés traditionnelles, ce monde a perdu une dimension essentielle de la vie humaine : les temps forts de l'union de l'homme et de la nature. Nous sommes condamnés à regarder les fêtes des moissons à la télé.

Mais nous ne voulons pas d'un ridicule passéisme, d'un retour à des joies dont l'histoire nous a fait découvrir le caractère répétitif, illusionnant et borné. Quand le capital tend à établir son règne sans partage, rechercher ailleurs que dans la révolution l'"unité communielle" et la "communication convulsive", devient purement réactionnaire. Que le capitalisme ait tout banalisé nous donne l'occasion de nous libérer de cette sphère spécialisée, la sexualité. Nous voulons un monde où l'emportement hors de soi existe à l'état de possible dans toutes les activités

humaines - un monde qui nous propose l'espèce à aimer, et des individus dont les insuffisances seront celles de l'espèce et non plus celles du monde. Ce qui fait aujourd'hui l'objet d'un enjeu, ce qui mérite le risque de mort, ce qui pourrait donner un autre rythme au temps, c'est le contenu de la vie toute entière.

Le crime

"Que l'histoire n'ait aucun sens, voilà de quoi nous réjouir. Nous tourmenterions-nous pour une résolution heureuse du devenir, pour une fête finale dont nos sueurs et nos désastres feraient seuls les frais ? Pour d'idiots futurs gambadants sur nos cendres ? La vision d'un achèvement paradisiaque dépasse, en son absurdité, )es pires divagations de l'espoir. Tout ce que l'on saurait prétexter à l'excuse du Temps, c'est que l'on y trouve quelques moments plus profitables que d'autres, accidents sans conséquences dans une intolérable monotonie de perplexités." (E.M. Cioran, Précis de décomposition)

Le communisme n'est pas un achèvement paradisiaque.

D'abord, identifier le communisme à un paradis permet de tout accepter en l'attendant. En cas de révolution sociale, on admettra de ne pas changer de fond en comble la société : une société sans État ni prison, d'accord, pour plus tard... quand les hommes seront parfaits. D'ici là, tout se justifie : État ouvrier, prison populaire, etc, puisque le communisme ne conviendra qu'à une humanité de dieux.

Ensuite, il. y a une vision lénifiante de la société désirable qui dégoûterait de la désirer. Toute communauté quelle que soit sa taille, impose à ses membres de renoncer à une partie d'eux-mêmes et, si l'on entend par désirs positifs, ceux dont la réalisation ne compromettrait pas la liberté des autres, toute communauté contraint chacun à laisser insatisfaits certains de ses désirs positifs. Pour la simple et bonne raison que ces désirs ne sont pas forcément partagés par le ou les autres membres. Ce qui rend supportable une telle situation, c'est la certitude que, pour quiconque jugerait que ces renoncements menacent l'intégrité même de la personne, il demeurerait la possibilité de se retirer, ce qui n'irait pas sans souffrance. Mais le risque de souffrance et de mort n'est-il pas indispensable à la plénitude de sens de la vie ?

Que l'humanité, jouant avec les lois de la matière, risque de s'anéantir, et avec elle toute vie sur la planète, n'est pas ce qui nous tracasse. L'insupportable, c'est qu'elle le fasse dans l'inconscience absolue et, pour ainsi dire, malgré elle, parce qu'elle a créé le capital qui lui impose ses propres lois inhumaines. Il est néanmoins vrai que dès que l'homme a commencé à modifier son environnement, il le faisait au risque de le détruire et de se détruire avec, et que ce risque subsistera sans doute, quelles que soient les formes d'organisation sociale. On pourrait même concevoir une humanité qui, après avoir d'abord combattu puis apprivoisé et aimé l'univers, déciderait de disparaître, de réintégrer le sein de la nature sous forme de poussière. En tous les cas, il n'y a pas d'humanité sans risque, parce qu'il n'y a pas d'humanité sans l'autre. On le vérifie aussi bien dans le jeu des passions.

Si l'on n'a guère de peine à imaginer qu'une société moins dure donnerait aux femmes et aux hommes (aux hommes condamnés depuis la révolution bourgeoise à ne porter que des vêtements de travail !) l'occasion d'être plus beaux, de pratiquer des rapports de séduction à la fois plus simples et plus raffinés, on ne peut en même temps s'empêcher de bâiller à l'évocation d'un monde dans lequel tout le monde plaisant à tout le monde, on pourrait baiser comme on se serre la main, sans que ça n'engage à rien (c'est pourtant ce monde-là que nous promet la libéralisation des mœurs). Karl continuera donc, selon toute vraisemblance, de plaire à Jenny plus que Friedrich. Mais ce serait croire au miracle que d'imaginer qu'il n'adviendra jamais que Friedrich se prenne à désirer Jenny sans que celle-ci le désire. Le communisme ne garantit nullement l'accord de tous les désirs. Et la tragédie réelle du désir non partagé paraît l'indépassable prix à payer pour que le jeu de la séduction demeure passionnant. Non en vertu du principe de vieux schnock "ce que l'on obtient ' sans peine n'a pas de valeur", mais parce que le désir inclut l'altérité et donc, sa négation possible. Pas de jeu social et humain sans enjeu et sans risque ! Voilà l'unique norme qui semble indépassable. A moins que notre imagination de singe restant tributaire du vieux monde ne nous permette pas de comprendre l'homme.

Ce qui rend Fourier moins ennuyeux que la plupart des autres utopistes c'est que, outre un très poétique et très extensif recensement des possibles, son système intègre la nécessité des conflits. Nous savons que la quasi totalité des accidents que le vieux monde considère comme des crimes ou des délits ne sont que des changements brusques de propriétaire (le vol), des accidents de la concurrence (meurtre d'un caissier de banque) ou le produit de la misère des mœurs. Mais, dans un monde sans État, il n'est pas inimaginable que l'exacerbation des passions puisse conduire un homme à faire souffrir ou à tuer un autre homme. Dans un tel monde, la seule garantie qu'un homme n'en torturerait pas un autre serait qu'il n'en éprouve pas le besoin. Mais s'il le ressent, ce besoin ? Si ça l'amuse, de torturer ? Débarrassé des vieilles représentations du type œil pour œil dent pour dent, prix du sang, etc, une femme dont on viendrait d'assassiner l'amant, un homme dont on viendrait de torturer l'aimée jugeraient, malgré leur chagrin, parfaitement stupide de tuer quelqu'un, voire de l'enfermer, pour compenser fantasmatiquement la perte subie - peut-être... Mais si le désir de vengeance l'emporte ? Et si l'autre continue à tuer ?

Dans le mouvement ouvrier, les anarchistes sont sans doute parmi les rares à s'être posé concrètement le problème d'une vie sociale sans État. La réponse de Bakounine n'est pas vraiment convaincante : "Abolition absolue de toutes les peines dégradantes et cruelles, des punitions corporelles et de La peine de mort, en tant que consacrées et exécutées par la loi. Abolition de toutes les peines à terme indéfini ou trop longues qui ne laissent aucune possibilité de réhabilitation : le crime devant être considéré comme une maladie, etc." On croirait lire le programme du PS, à l'époque où il n'était pas encore au

pouvoir. Mais la suite est plus intéressante : "Tout individu, condamné par les lois d'une société quelconque, commune, province ou nation, conservera le droit de ne point se soumettre à la peine qui lui aura été imposée, en déclarant qu'il ne veut plus faire partie de cette société. Mais dans ce cas, celle-ci aura à son tour le droit de l'expulser de son sein et de le déclarer en dehors de sa garantie et de sa protection. Retombé ainsi sous la loi naturelle œil pour œil dent pour dent, au moins sur le territoire occupé par cette société, le réfractaire pourra être pillé, maltraité, même tué sans que celle-ci s'en inquiète. Chacun pourra s'en défaire ' comme d'une bête malfaisante, jamais pourtant l'asservir ni l'employer comme esclave." (Bakounine, La liberté, Pauvert)

Cette solution n'est pas sans rappeler l'attitude des primitifs : l'individu qui a enfreint un tabou n'est plus jamais pris au sérieux, on rit chaque fois qu'il ouvre la bouche, ou bien il doit partir dans la jungle, ou bien il devient invisible, etc. Dans tous les cas, expulsé de la communauté, il est promis à une mort prochaine.

S'il s'agit de détruire les prisons pour les reconstruire plus aérées et un peu moins dures, que l'on ne compte pas sur nous. Nous serons toujours du côté du réfractaire. Car qu'est - ce qu'une peine "trop longue" ? Il n'est pas nécessaire d'y avoir croupi pour savoir que le temps en prison est, par définition, toujours trop long. Mais s'il s'agit de remplacer la prison par une mise à l'écart plus radicale encore, que l'on ne compte pas davantage sur nous. Quant à traiter le crime comme une maladie, c'est la porte ouverte au totalitarisme du neuroleptique ou du discours psychiatrique.

"Il est curieux de constater qu'il suffit de perdre son sérieux (en quoi un homme pas trop vieilli avant l'âge ne saurait manquer de rivaliser avec l'enfant le plus terrible) pour trouver les plus bas détrousseurs sympathiques. L'ordre social tiendrait-il à un éclat de rire ? (... ) La vie n'est pas un éclat de rire affirment non sans la plus comique gravité, les éducateurs et les mères de famille aux enfants qui s'en étonnent J'imagine toutefois que dans la malheureuse cervelle obscurcie par ce mystérieux dressage, un paradis encore rutilant commence avec un formidable bruit de vaisselle cassée ( ... ) l'amusement sans frein dispose de tous les produits du monde, tous les objets fichus en l'air sont à casser comme des jouets." (Bataille, "Les Pieds Nickelés")

Que faire des casseurs de vaisselle ? Aujourd'hui, il est impossible de répondre à cette question, et il n'est pas sûr que même dans une société sans État on trouve une réponse satisfaisante à cette question. L'homme qui refuse le jeu, qui casse la vaisselle, qui est prêt à courir le risque de souffrir, voire de mourir, pour le simple plaisir de rompre le lien social, tel est le risque sans doute indépassable auquel se heurterait une société qui refuserait d'expulser du sein de l'humanité qui que ce fût, aussi a - social fût-il. Les dégâts que la société aurait à subir seraient toujours moins grands que ceux auxquels elle s'exposerait en faisant de l'a - social un monstre. Pour sauver quelques vies, aussi "innocentes" fussent-elles, il ne faudrait pas que le communisme perdit sa raison d'être. Constatons que jusqu'à présent, les médiations conçues pour éviter ou adoucir les conflits et maintenir l'ordre internes à la société, ont provoqué une oppression et des pertes humaines infiniment plus grandes que celles qu'elles étaient censées empêcher ou limiter. Dans le communisme, pas d'État de substitution, de "non État" qui en serait encore un.

"La répression des réactions antisociales est aussi chimérique qu'inacceptable en son principe." ("Lettre aux médecins -chefs des asiles de fous", La Révolution Surréaliste, n- 3, 15 avril 1925)

La question n'a pas seulement d'importance pour un avenir lointain. C'est aussi un enjeu dans une période de troubles sociaux. Pensons au sort réservé aux pillards et aux voleurs pendant les émeutes du XIXème siècle, à l'ordre moral que ces émeutes reproduisaient en elles. De même, dans la Russie des premiers temps de la révolution, à un formidable mouvement de transformation des mœurs, s'est juxtaposé un "Code bolchevik du mariage", dont le titre à lui seul 'est tout un programme. Toute période plus ou moins révolutionnaire verrait surgir des bandes, à mi-chemin de la subversion sociale et de la délinquance, des inégalités temporaires, des accapareurs, des profiteurs, et surtout toute une gamme de conduites floues qu'il sera difficile de qualifier de "révolutionnaires", "de survie", "contre-révolutionnaires", etc. La communisation progressive résoudra cela, mais sur une, deux générations, peut-être plus. D'ici là, il faudra prendre des mesures, pas dans un sens de "retour à l'ordre", qui sera l'un des slogans clés de tous les antirévolutionnaires, mais en développant ce qui fait l'originalité du mouvement communiste : pour l'essentiel, il ne réprime pas, il subvertit..

Cela signifie d'abord qu'il n'utilise que la quantité de violence strictement nécessaire pour parvenir à ses fins, non pas par moralisme ou par non-violence mais parce que toute violence superflue s'autonomise et devient à elle-même sa propre fin. Cela signifie ensuite que son arme est d'abord et avant tout celle de la transformation des rapports sociaux et de la production des conditions d'existence. Les pillages spontanés cesseront d'être un changement massif de propriétaires, une simple juxtaposition d'appropriations privatives, si se constitue une communauté de lutte entre les pillards et les producteurs.

A cette condition seulement, le pillage peut être le point de départ d'une réappropriation sociale des richesses et de leur utilisation dans une perspective plus large que la pure et simple consommation (laquelle n'est pas en soi condamnable, la vie sociale n'est pas qu'activité productive, elle est aussi consommation et consumation, et si les pauvres veulent s'offrir d'abord quelques plaisirs qui d'autres que des curés songerait à le leur reprocher ?). Quant aux accapareurs, si des mesures violentes seront parfois nécessaires, ce sera pour récupérer et non pour punir. De toutes façons, ce n'est qu'en étendant le règne de la gratuité qu'on leur ôtera tout à fait la possibilité de nuire. Si l'argent n'est plus que du papier, si l'on ne peut plus monnayer ce que l'on accapare, à quoi bon accaparer ?

Plus une révolution se radicalise, et moins elle a besoin d'être répressive : nous l'affirmons d'autant plus volontiers que pour le communisme, la vie humaine, en tant que survie biologique, n'est pas la valeur suprême. C'est le capitalisme qui nous impose ce monstrueux marché de dupe : l'assurance d'une survie maximum en échange d'une soumission maximum à l'économie. Et pourtant,, un monde où l'on doit se cacher pour choisir l'heure de sa mort n'est-il pas radicalement dévalorisé ?

Dans le communisme, on ne part pas de valeurs que l'on se donnerait, mais des rapports réels dans lesquels on vit. Tout groupe pratique, refuse, admet, impose certains actes et pas d'autres. Avant d'avoir des valeurs, et pour les avoir, il y a des choses qu'on fait ou ne fait pas, impose ou interdit.

Dans les sociétés contradictoires, de classes, l'interdit est figé, et en même temps, fait pour être tourné ou violé. Les interdits des sociétés primitives et dans une certaine mesure, des sociétés traditionnelles, ne constituent pas à proprement parler une morale. Valeurs et interdits y sont reproduits à chaque instant par tous les actes de la vie sociale. Quant travail et vie privée s'opposent de plus en plus radicalement, alors s'impose la question des mœurs, qui devient lancinante au XIXème siècle européen avec le développement de ce que les bourgeois appelaient les classes dangereuses. Il faut à la fois que l'ouvrier soit réputé libre d'aller au travail (pour justifier la liberté du capitaliste de lui en refuser), et que la morale le maintienne en bon état de marche en lui expliquant qu'il ne doit pas trop se saouler et que le travail est sa dignité. Il n'y a de morale que parce qu'il y a des mœurs, c'est-à-dire un domaine que la société laisse théoriquement à la disposition de l'individu, mais qu'elle s'emploie en même temps à légiférer de l'extérieur.

La loi (religieuse, puis étatique) suppose l'écart. Là est la différence avec le communisme où l'on n'a pas besoin de loi intangible dont chacun sait qu'elle ne sera pas respectée. Aucun absolu, si ce n'est peut-être la primauté de l'espèce - ce qui ne signifie pas sa survie. Pas de règles faussement universelles. Toute morale rationalise a posteriori, comme le droit, l'idéologie. Elle se veut et se dit toujours fondement de la vie sociale, tout en se voulant elle-même sans fondement, ne reposant que sur Dieu, la nature, la logique, le bien social... c'est-à-dire un fondement qui n'existe pas puisqu'on ne peut le remettre en question. Les règles que se donneraient (d'une façon que nous ne pouvons prévoir) les êtres humains dans le communisme découleraient de la socialité communiste. Elles ne constitueront pas une morale en ce qu'elles ne prétendront pas à une illusoire universalité dans le temps et dans l'espace. La règle du jeu comprendra la possibilité de jouer avec la règle.

"La révolte est une forme d'optimisme à peine moins répugnante que l'optimisme courant. La révolte, pour être possible, suppose qu'on envisage une opportunité de réagir, c'est-à-dire qu'il y a un ordre de choses préférable et à quoi il faut tendre. La révolte, considérée comme une fin, est, elle aussi, optimiste, c'est considérer le changement, le désordre comme quelque chose de satisfaisant. Je ne peux pas croire qu'il y ait quelque chose de satisfaisant.

(…) Question Selon vous, le suicide est un pis-aller ?

- Exactement, et un pis-aller à peine moins antipathique qu'un métier ou qu'une morale." (Jacques Rigaut, Témoignage dans l'"Affaire Barrès", Écrits)

Toute une littérature nihiliste a développé le point de vue du "casseur de vaisselle", du réfractaire à tout lien social, avec comme corollaire obligé le goût de la mort. Mais la belle musique des penseurs nihilistes n'a pas empêché la plupart d'entre eux de se perdre dans les bruits de la vie quotidienne jusqu'à un âge respectable. Incohérence qui conforte l'idée que le réfractaire absolu n'est qu'un mythe littéraire. Quant aux rares individus qui, comme Rigaut ont choisi le pis - aller du suicide ou comme Genet, ont goûté vraiment l'abjection, ils vécurent ce mythe comme une passion. Mais qu'il ait sans nul doute existé des mystiques sincères et intransigeants ne prouve nullement l'existence de dieu. Ces "réfractaires"-là nourrissent un élitisme qui est d'entrée de jeu une position fausse. Le plus grave n'est pas qu'ils se croient supérieurs, mais qu'ils se pensent comme différents du reste de l'humanité. Ils se veulent les observateurs d'un monde dont ils seraient à l'écart, alors que l'on ne peut comprendre que ce à quoi l'on participe. L'extériorité se croit lucide, elle tombe dans le pire piège, c'est Bataille qui le dit :

".. je n'ai jamais pu regarder l'existence avec le mépris distrait de l'homme seul." (Oeuvres, II, p. 274)

"Car c'est l'agitation humaine, avec toute la vulgarité des petits et des gros besoins, avec son dégoût criant de la police qui la refoule, c'est l'agitation de tous les hommes (hors cette police et les amis de cette police), qui conditionne seule les formes mentales révolutionnaires, en opposition avec les formes mentales bourgeoises." (Oeuvres, Il, pp. 108-1 09)

Le mythe du réfractaire a parfois encombré la théorie révolutionnaire : voir-la fascination des situationnistes pour les hors-la-loi en général et Lacenaire en particulier, fascination portée à son comble dans l'affligeant dernier film debordien. Mais si ce mythe doit être critiqué, c'est aussi parce qu'il ne fait que prendre le contre-pied et donc tend à conforter la production de monstres fascinants par les sociétés de classe.

Sur cet océan de zombies dans lequel nous baignons, court parfois un frisson de passion, c'est quand on donne en pâture aux citoyens un être radicalement étranger, quelque chose qui a la forme d'un homme mais à qui l'on dénie toute humanité réelle. Pour le nazi, ce fut le juif, pour l'antifasciste, c'est le .,nazi. Pour les foules contemporaines, ce -sont les terroristes, les truands ou les assassins d'enfant. Lorsqu'il s'agit de traquer ces monstres et de déterminer leur châtiment, les passions ressurgissent enfin et les imaginations que l'on croyait éteintes galopent. Il est seulement regrettable que ce type d'imagination et ses raffinements soient justement ceux que l'on prête à cet autre monstre garanti non humain : le bourreau nazi.

On n'a pu forcer tout le monde à respecter une loi contradictoire avec le fonctionnement réel des rapports sociaux. On n'a pu empêcher le meurtre quand il y avait des motifs de meurtre. On n'a pu prévenir le vol quand il y avait des inégalités et que le commerce repose sur le vol. Alors, on fait un exemple en polarisant sur un cas. Bien plus : on exorcise la part de soi qui aurait aussi voulu être le bourreau de ces corps sans défense ou l'assassin - violeur de ces enfants. La part d'envie dans les cris de haine de la foule n'a plus à être mise en évidence. Elle crève même des yeux pourtant -faits pour ne pas voir - ceux des journalistes.

A l'inverse, le communisme est une société sans monstre. Sans monstre parce que chacun reconnaîtra enfin dans les désirs et dans les actes des autres autant de figures possibles de ses propres désirs et de son être d'homme.

"L'être humain est le véritable être - ensemble de l'homme" (Marx) : les mots être - ensemble ou être collectif expriment notre mouvement mieux encore que le mot communisme, qu'on n'associe d'abord qu'à une mise en commun des choses. La phrase de Marx mérite de longs développements et nous y reviendrons. Pour l'heure contentons- nous de voir dans cette phrase la critique de l'humanisme bourgeois. Alors que l'honnête homme à la Montaigne peut être tous les hommes, grâce à la médiation de la culture, l'homme communiste sait, par la pratique, qu'il ne peut exister tel qu'il est que parce que tous les autres existent tels qu'ils sont.

Ce qui signifie nullement qu'aucun désir ne doit être réprimé. Répression et sublimation empêchent de choir dans le refus de l'altérité. Mais le communisme est une société sans autre garantie que le libre jeu des passions et des besoins, alors que la société capitaliste est saisie par le délire de l'assurance et qu'elle voudrait garantir contre tous les aléas de la vie, y compris la mort. Tous les dangers et risques possibles devraient être "couverts par l'assurance", en dehors des "cas de force majeure" - guerre et révolution - et encore... Le seul événement contre lequel le capitalisme ne peut fournir d'assurance, c'est sa propre disparition.

Quand on prétend à une critique globale du monde, on ne saurait accepter que la critique se cantonne à la théorie pure. Il est des périodes oÙ l'activité subversive se réduit presque entièrement à la rédaction de textes ou à des échanges de vue entre individus. C'est dans ce "presque" que se déploie notre inconfort : pour continuer à jeter un regard lucide sur le monde, il faut être habité d'une tension qu'il n'est pas facile de garder, car elle implique des refus, une certaine marginalisation, une grande stérilité. Ce refus, cette marginalisation et cette stérilité contribuent autant à maintenir la passion qu'ils tendent à la figer en aigreur misanthropique ou en manie intellectuelle. Celui qui refuse l'organisation du monde par le capital ne considère aucun des actes dont est tissée la vie sociale comme allant de soi. Même les manifestations du donné biologique ne sont pas à l'abri de son tourment ! Accepter de procréer lui parait suspect - comment vouloir mettre bas dans un monde pareil, tant qu'on ne voit pas poindre une possibilité de le transformer ?

Néanmoins, en dehors de quelques principes simples ne pas participer aux entreprises de mystification ou de répression (ni flic, ni vedette), ne pas faire carrière, on ne peut prétendre fixer de manière précise et définitive les formes du refus. Pour la critique radicale, il n'y a pas de bonnes mœurs, il y en a simplement de pires que d'autres et il y a certains comportements qui tournent en dérision la théorie. Se -vouloir révolutionnaire en période de non révolution... Ce qui compte c'est moins les résultats de cette contradiction, forcément parcellaires et mutilants, que cette contradiction elle-même, que la tension du refus.

A quoi bon critiquer la misère des mœurs si elle devait demeurer ? Notre mode d'être n'a de sens que par rapport au communisme. Car à la citation de Cioran par laquelle, nous avons ouvert cette section, il convient de répondre

que les sueurs et les désastres réellement insupportables sont ceux qui ne nous appartiennent pas et que ce monde nous impose. La seule excuse que nous trouvons au temps qui nous tue, c'est l'histoire qui nous offrira sa revanche. Le sens de notre mode d'être c'est la possibilité que le lien social ne soit garanti par rien d'autre que par lui - même, et que ça marche !

Si la crise sociale s'aggrave, il y aura de moins en moins de place pour les choix intermédiaires. On pourra de moins en moins réclamer "un peu moins les gendarmes". Le choix sera de plus en plus entre ce qui existe et pas de gendarmes du tout. C'est alors que l'humanité devra bien montrer si, oui ou non, elle aime la liberté.

Amour. Extase. Crime. Trois produits historiques dans lesquels - l'humanité a vécu et vit ses relations et pratiques affectives. L'amour, conséquence de l'indifférence et de l' égoïsme généralisés, refuge en quelques êtres privilégiés par le hasard et la nécessité. C'est l'impossible amour de l'humanité qui s'accomplit tant bien que mal en quelques individus. L'extase, excursion hors du profane, du banal, dans le sacré, échappée aussitôt rattrapée et bornée par la religion. Le crime, unique issue quand la norme ne peut plus être ni respectée ni contournée.

Amour, sacré et crime sont des moyens d'échapper au présent et de lui donner un sens. Positif ou négatif : les trois incluent chacun attraction et répulsion, et entrent dans une relation d'attirance et de rejet les uns par rapport aux autres. L'amour est glorifié mais on s'en méfie. Le sacré est par essence menacé de profanation, il l'appelle pour l'exclure et du même mouvement, se renforcer. Le crime est châtié mais il fascine.

Ces trois moyens de transport hors du quotidien, le communisme ne les généralisera pas plus qu'il ne les abolira. Toute vie (collective ou individuelle) suppose ses frontières. Mais le communisme sera amoral en ce qu'il n'aura plus besoin de normes figées, extérieures à la vie sociale. Modes de vie et modèles de comportement circuleront, non sans heurt ni violence, et seront transmis, transformés et produits en même temps que les rapports sociaux. Le sacré s'effacera en tant que séparation absolue entre un en - deçà et un au-delà. Ainsi, plus de place pour la religion: ni pour celles d'antan, ni pour ces religions modernes qui ne connaissent plus de dieux, mais seulement des diables à expulser du corps social. La liberté de l'homme, sa capacité à modifier sa nature, le projettent au-delà de lui-même. Jusqu'à présent, la morale, toute morale, et d'autant plus insidieusement qu'elle ne se présente pas comme telle, fait de ces au-delà des entités qui écrasent l'être humain. Le communisme ne nivellera pas la "montagne magique", il fera en sorte de n'être pas dominé par elle. Il créera et multipliera les lointains et le plaisir de se perdre en eux, mais aussi la capacité d'en susciter de nouveaux, ce qui subvertit la soumission "naturelle" à un quelconque ordre du monde

|

HIER

|

AUJOURD'HUI

|

DEMAIN...

|

|

(sociétés

pré-capitalistes)

|

(capitalisme)

|

(communisme)

|

| le lien social n'est pas assez développé pour que les hommes trouvent en eux-mêmes leur humanité: ils se reconnaissent hommes à travers l'appartenance à une communauté particulière | développement d'une société marchande universelle réunissant des hommes individus : chaque individu reconnaît l'autre à travers l'échange d'objets et de signes | développement d'une socialité où l'humanité n'est fondée que sur elle-même |

| coexistence de communautés partielles | généralisation d'une communauté d'hommes isolés reliés par des choses | multiplication de communautés particulières s'interpénétrant en une communauté humaine |

| dialogue hommes /dieux | absence de dieux, humanité abstraite, conflit hommes / société | interaction d'hommes en groupes multipolaires et fusionnant |

| unité vécue comme assurée par un facteur extérieur : nécessité de moments privilégiés pour affirmer l'unité | unité assurée par l'universalité de la marchandise et garantie par l'État | unité par la rencontre contradictoire des pratiques et des besoins |

| fête | fin de la fête qui se réfugie dans de rares moments : elle devient instrument d'État dans le capital archaïque (fascisme, stalinisme) ; ailleurs, elle est passéiste, ou se confond avec le mouvement révolutionnaire | fin de la nostalgie de la fête |

| sacré concentré en opposition au profane | profanation généralisée, avec prééminence de lieux d'autant plus puissants qu'impalpables : capital et État | dispersion d'un sacré qui n'a plus à être organisé ni mis en scène |

| dépassement de soi dans une transcendance | immanence des objets, dépassement de soi à travers les choses | chacun et chaque groupe se transcende dans l'autre |

| l'homme vit à l'extérieur de lui-même | l'homme vit à l'intérieur d'objets | fin de l'antagonisme transcendant immanent, externe - interne |

| guerre territoriale, fréquentes motivations religieuses et rituelles | guerre économique, Union Sacrée, humanitarisme | violence humaine |

| tradition | mœurs | vie |